「慰安婦」問題憲法裁判所決定を読む

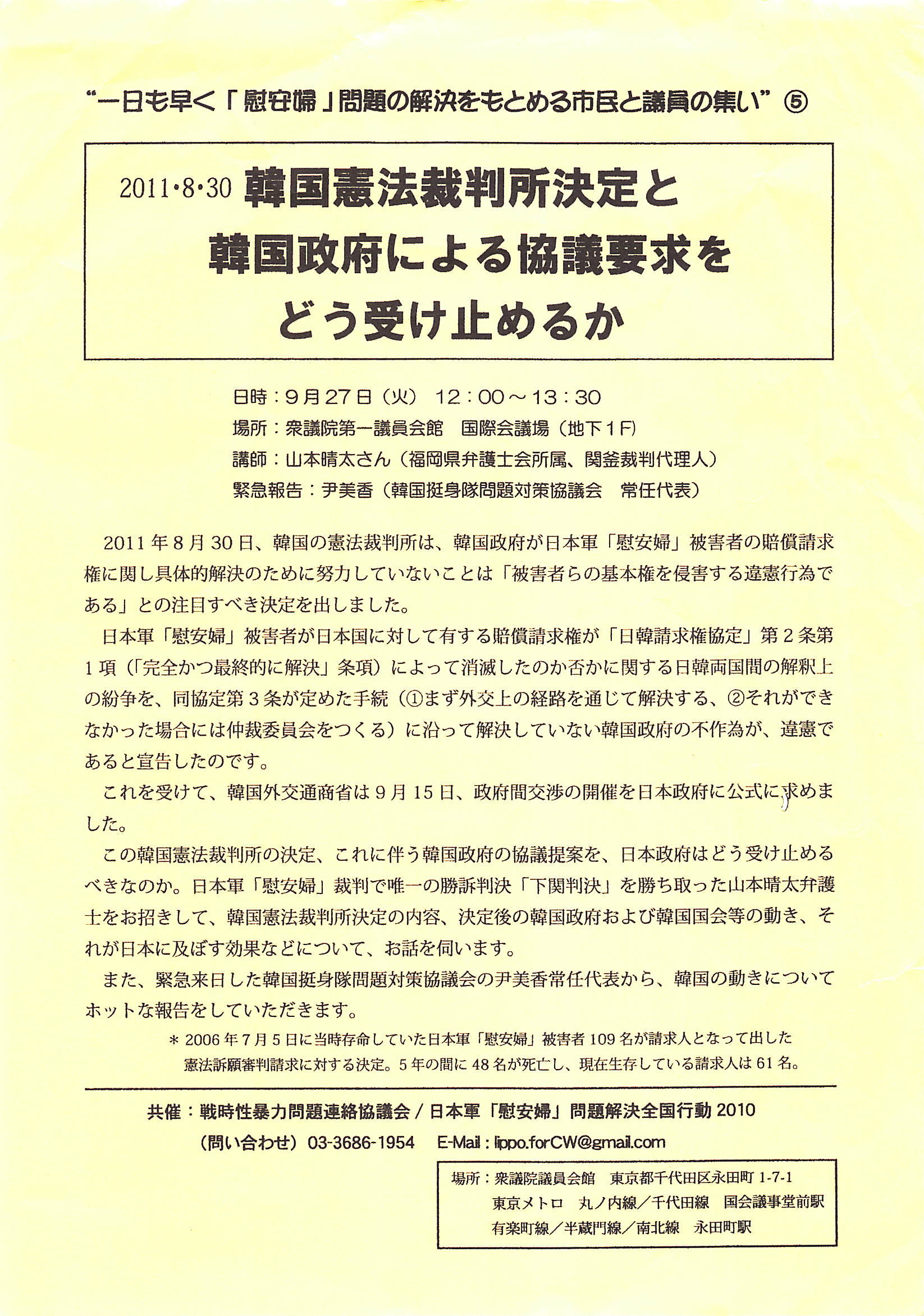

2011年9月27日、戦時性暴力問題連絡協議会と日本軍「慰安婦」問題解決全国行動の共催により衆議院第一議員会館で行われた院内集会における報告原稿に加筆訂正した。

主文を読む

今日は8月30日に韓国の憲法裁判所が宣告した違憲決定についてお話します。この違憲決定は64人の韓国の元日本軍「慰安婦」が2006年に提起した憲法訴願に対するものです。お配りしている憲法裁判所決定をご覧ください。まず、冒頭に事件名や当事者の名前等が記載されています。このような書き方は日本の判決書と同じです。

続いて主文です。「請求人らが日本国に対して有する日本軍慰安婦としての賠償請求権が『大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定』(日韓請求権協定)第2 条第1 項により消滅したか否かに関する韓日両国間の解釈上の紛争を、上記協定第3 条が定める手続に従い解決せずにいる被請求人の不作為は違憲であることを確認する。」とあります。

とはいっても、ここまでに「憲法裁判所」「憲法訴願」「日本軍慰安婦としての賠償請求権が日韓請求権協定第2 条第1 項により消滅したか否かに関する韓日両国間の解釈上の紛争」「日韓請求権協定3条に定める解決方法」など、耳慣れない単語がたくさん出てきていますので、順次解説していきたいと思います。

「憲法裁判所」と「憲法訴願」

一般の訴訟事件での日韓の司法制度には大きな違いはありません。通常事件だと日本では地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の三審制ですが、韓国では地方法院、高等法院、大法院の三審制です。裁判所の名前が違うだけだと理解していただいて構いません。日本と韓国で大きく異なるのは違憲立法、違憲行政審査権に関する制度です。日本国憲法81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定しています。これは最高裁判所だけに違憲審査権があるという意味ではなく、その前提として下級裁判所にも違憲審査権があり、ただ、当事者には控訴・上告の機会が与えられ、最高裁の判断が「終審裁判所」として最終的なものになるという趣旨と解釈され、そのように運用されています。一審の地方裁判所や家庭裁判所も法律や行政が違憲であるという判断をすることができます。例えば、離婚の請求は夫からしかできないという法律を国会が制定しても、家庭裁判所はそのような法律は憲法14条、24条に違反するとして妻からの離婚請求を認めることができます。実際に有名な長沼ナイキ基地訴訟の場合、一審の札幌地裁が自衛隊違憲判決を出し、それが高裁で破棄されて最高裁で確定するという経過をたどりました。逆に尊属殺人罪を通常の殺人罪より重く処罰する規定については地裁、高裁で合憲判断をしていたものが、最高裁が弁護人の上告を受け容れて違憲判決を出しています。このように通常の事件を担当する司法機関が違憲審査権をもつという制度はアメリカの判例上発達してきたもので、アメリカ型の制度とされています。

これに対して韓国は1989年に制定された現行憲法でドイツ型の憲法裁判所制度をとり入れています。これは通常事件を担当する司法機関とは別に憲法裁判所を設置して、ここに違憲審査権を独占させようというものです。ある事件を裁判所で審理中に、その事件に適用すべき法律が違憲だという主張が当事者から出され、それが事件を解決するための前提問題となった場合、裁判所は憲法裁判所に判断を求めます。これを違憲提請と言います。また、裁判所が違憲提請を行わない場合には、法律が違憲だと主張している当事者が直接憲法裁判所に判断を求めることもできます。これを憲法訴願と言います。違憲提請や憲法訴願が行われた場合、憲法裁判所の判断が出るまで元の事件の手続は停止され、憲法裁判所の判断を待つことになります。憲法裁判所の判断が示されると、それを前提として元の事件の訴訟手続が再開されるわけです。一方の当事者が違憲立法の問題であると主張すると訴訟手続が止まってしまう訳ですから、非効率的な制度のようにも思えます。しかし、日本の制度の場合であれば地裁、高裁、最高裁と審級ごとに憲法問題について争う必要があり、裁判所の判断も二転三転する可能性がある訳ですから、多くの場合、効率の問題からいうと憲法裁判所制度のほうが優れているのでしょう。ただし、弁護士の感覚からいうと、事件の事実と直接向き合った下級審の裁判官から違憲審査権をとりあげてしまうことには問題を感じますが。

いずれにせよ、どちらが優れているということではなく、世界的に違憲審査権のあり方としてアメリカ型とドイツ型があり、日本と韓国は異なる制度を採用しているということです。

ところで、憲法裁判所には訴訟を前提とする違憲審査のほかにもうひとつ重大な機能があります。それは、ある人が違憲の立法や行政によって憲法上の基本的人権を侵害され、ほかに救済手段がない場合に、直接憲法裁判所に救済を求めることができる制度です。この申立も憲法訴願と呼ばれており、ややこしいのですが、前に説明した憲法訴願は通常の訴訟を前提として訴訟の当事者が憲法裁判所に判断を求めるものですが、この憲法訴願は通常の訴訟を前提とせず、憲法上の基本的人権が侵害されたと主張する人が直接憲法裁判所に申し立てすることができるのが特色です。この制度もドイツの制度をもとに1989年の現行憲法でとり入れられたものです。1989年から2009年までに18000件の憲法訴願が提起され、認められたものは360件、認容率は50分の1だそうです。今日のテーマの憲法裁判所決定は元日本軍「慰安婦」の人々がこの制度によって申立てた憲法訴願に対するものです。

日韓請求権協定第2条1項の解釈をめぐる紛争

1965年に締結された日韓請求権協定の第2条1項は、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951 年9 月8 日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4 条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と規定しています。この条項によって日本軍「慰安婦」被害者の損害賠償請求権も消滅したのでしょうか?韓国政府は2005年に「民官共同委員会見解」という形で日韓請求権協定の解釈を明らかにします。そこに至る経緯は後で説明するとして、そこで示された見解は、「日本軍慰安婦問題等のような日本政府等が関与した『反人道的不法行為』については請求権協定により解決されたものとみることはできないので、日本政府の法的責任が認められる」というものでした。

これに対して「日本政府は日本軍『慰安婦』問題も日韓請求権協定で解決済みと主張している」というのが憲法裁判所の整理です。厳密には日本政府は2000年頃からサンフランシスコ平和条約、日韓請求権協定、日中共同声明などの二国間条約の結果、被害者個人の賠償請求権は訴訟で請求することができなくなったと主張するようになり、2007年4月27日に最高裁判所がその主張を大筋で認めたという経緯があります。そうすると、現在の日本政府の見解によれば、日本軍「慰安婦」被害者の日本国に対する賠償請求権が存在したとしても、日韓請求権協定第2条によって裁判では請求できないものになったということになります。

したがって、いずれにせよ両国政府は日本軍「慰安婦」被害者の賠償請求権に関する請求権協定第2条の解釈について全く異なる見解に立っており、両国の間には解釈上の「紛争」が存在することになります。

日韓請求権協定第3 条が定める手続

日韓請求権協定第3条は解釈上の紛争が生じた場合の解決方法について規定しています。 第1項は「この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。」と規定しています。日韓請求権協定について解釈が食い違ったときにはまず外交交渉によって解決をはかりなさいということです。外交交渉で解決できないときは3人の仲裁委員からなる仲裁委員会を設置して決定してもらうことになります。第2項と第3項で仲裁委員の指名の仕方を規定しています。

まず、第2項の規定です。韓国と日本がそれぞれ仲裁委員を指名する。その二人が相談して日韓以外の国から3人目の仲裁委員を指名するか、仲裁委員を指名する国を指定する。 つまり、日韓の委員が合意できるなら、アメリカのB氏に3人目の仲裁委員になってもらうとか、オーストラリア政府に3人目の仲裁委員を決めてもらうとかいうことになります。

第3項では、日韓の一方が仲裁委員を指名しないとか、日韓の委員が第3の仲裁委員について合意できない場合には、日本と韓国がそれぞれ第三国を指定すると規定してします。たとえば韓国がインドネシア、日本がニュージーランドを指定するというようなことです。そしてインドネシアとニュージーランドがそれぞれ委員を指名し、この2国が協議して決めたもう一つの国、例えばイタリアが3人目の委員を指名するということになります。

実際にこのような指名がうまく機能するのか、使い勝手の悪そうな規定です。日韓の一方が第2項の仲裁委員の指名も第3項の第三国の指定も行わない場合、仲裁委員会は構成されないことになります。もしかすると協定締結当時には、紛争がおきたときはアメリカに判断してもらおうという暗黙の合意があったのかもしれません。

いずれにせよ、3人の仲裁委員が指名されると、その仲裁委員会の決定に日本と韓国は拘束されるということが第4項に規定されています。

以上のように、主文が言っているのは、「日本軍『慰安婦』被害者の日本国に対する損害賠償請求権が、日韓請求権協定の『完全かつ最終的に解決』条項によってどうなったのか、韓国と日本の間で解釈に食い違いがある。それなのに外交交渉や仲裁委員会による解決に乗り出そうとしない韓国政府の態度は請求人の基本的人権を侵害し憲法違反である」ということになります。

決定理由を読む

主文に続いて、決定理由を読んでいきましょう。事件概要及び審判対象

事件の概要では申立までの経緯が簡潔に記載されていますが、少し補充しておきます。韓国の日本軍「慰安婦」被害者、原爆被爆者を始めとする戦争・植民地被害者らは2002年に情報公開法にもとづいて韓国政府に日韓会談関連文書の文書公開請求をしました。日韓会談で議論の対象となっていない問題について請求権協定の効力が及ぶはずがないではないか、というわけです。韓国政府が公開を拒否したため、被害者らは訴訟を起こし、2004年2月13日のソウル行政法院判決は一部の文書の開示を認めました。当時の韓国政府は盧武鉉大統領の時代だったのですが、いったん控訴したものの、その後控訴を取り下げ、関係文書を公開しました。そして韓国語で「後続措置」、日本語でいうと善後策という感じでしょうか、これを協議するために民官共同委員会を創設します。委員は共同代表2人と政府の関連部署から政府委員9人、法律・歴史学界、言論界、宗教界、被害者団体などから民間委員10人が任命されました。そこでの議論の結果、さきほどお話しした「日本軍慰安婦問題等のような日本政府等が関与した『反人道的不法行為』については請求権協定により解決されたものとみることはできない」という見解が示されたのです。共同代表の1人は当時の李海瓉(イへチャン) 国務総理です。したがって、これは韓国政府の公式的な日韓請求権協定解釈です。

この見解を受けて、日本軍「慰安婦」被害者らは韓国政府に対し、日本と外交交渉を行い、さらに請求権協定に定める仲裁手続を行って、両国間の解釈上の紛争を解決し、被害者らが日本国に対して賠償請求権をもっていることを明らかにしてほしいと訴えました。しかし、韓国政府は日本政府の法的責任は請求権協定によって消滅していないと言いながら、被害者らが要求するような措置をとると日本との間に外交上の軋轢が生じる可能性があるなどとして、日本政府に対して金銭上の賠償を求めないという方針を被害者らに伝えました。そこで、日本軍「慰安婦」被害者らが、このような韓国政府の態度(不作為)は韓国憲法に違反するとして、2006年7月に憲法裁判所に請求したのが本件の憲法訴願です。そして、5年間にわたる審理を経て、2011年8月30日に主文のような決定が下されました。なお、原爆被爆者も同時に同じ内容の憲法訴願を起こし、同じ内容の決定を受けています。

次に「審判の対象」では、日韓政府に請求権協定の解釈をめぐる紛争があるのに韓国政府が請求権協定第3条による解決をしようとしない不作為により請求人らの基本的人権が侵害されるか否かが、本件の審判対象であると説明しています。

続く「関連規定」では、問題となる日韓請求権協定全文を引用・紹介しています。

当事者らの主張

ここでは、請求人(被害者ら)と被請求人(韓国政府)の主張が要約されています。注目しておきたいのは、韓国政府は大日本帝国の被害者に対する行為が違法であることや、現在の日韓政府の間に請求権協定の解釈をめぐる紛争があることは争っていないということです。韓国政府の主張は、外交関係について政府は広い裁量権をもっており、日韓に請求権協定解釈をめぐる紛争があっても必ず協定3条による解決に乗り出す義務はないというものです。また、韓国政府は被害者の生活支援などの施策を実行しているので不作為は存在しないとも主張しています。したがって、これらが本件の主な争点ということになります。本件の背景

第2次世界大戦終了から今日までの日本軍慰安婦問題の経緯を過不足なく要約しています。大変読みやすい記述です。適法要件の判断

ここからが判断理由です。憲法訴願に対する判断は必ず「適法性の判断」と「本案の判断」に分けられます。例えば、憲法裁判所法では憲法訴願は他の救済手段を尽くした人だけに認められると規定しています。したがって、まだ行政訴訟などで争っている人が憲法訴願を提起しても、「他の救済手段を尽くしていないので不適法」として請求人の主張を検討するまでもなく却下されます。行政の不作為に対する憲法訴願については、判例上、行政機関に憲法上またはその解釈上の作為義務があり、その作為を請求することができる者だけが憲法訴願を提起する当事者適格があるとされています。したがって、そうでない場合には憲法訴願自体は不適法となり、韓国政府の不作為が請求人の基本的人権を侵害したかという本案を検討せずに却下されることになります。適法性の判断と本案の判断の区別は簡単ではない場合もありますが、韓国で司法試験を受験しようというのでない限り、この区別にあまりこだわる必要はありません。ところで、本件では韓国政府の不作為が請求人の基本的人権を侵害したかという「本案の判断」より、韓国政府に作為義務があり請求人がその作為を請求できるかという「適法性の判断」のほうが、請求人にとって高い壁だったと思われます。被害者個人が政府に対して外交行為を要求する権利があるという主張は日本の法廷では受け入れられないでしょう。

しかし、韓国の憲法裁判所は、政府は請求権協定3条により紛争解決の手続を行う義務があるとして本件の適法性を認めました。その根拠として、憲法裁判所は韓国憲法10条の「全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し,幸福を追求する権利を有する.国家は個人が有する不可侵の基本的人権を確認してこれを保障する義務を負う」、第2条2項の「国家は法律が定めるところにより在外国民を保護する義務を負う。」という条文を挙げています。さらに前文の「大韓民国は大韓民国臨時政府の法統を継承する」という文言も指摘して、政府の作為義務を認めました。大韓民国臨時政府とは、3.1運動の後に上海に樹立された亡命政権です。日本軍「慰安婦」被害者が連行されて性奴隷の生活を強いられた時、大韓民国臨時政府は被害者ら国民を保護したくともできなかった政府であり、それを継承する大韓民国政府は被害者らを保護する義務があるというわけです。

日本では難しいとおもわれる主張が韓国で認められた原因のひとつに、上記のような憲法規定の存在があります。韓国は9回の憲法改正を経験していますが、最初の憲法から国民の自由権を含めた基本的人権に関する国家の「保護義務」または「保障する義務」を一貫して定めています。日本国憲法にはこのような条文はありません。もちろん健康で文化的な最低限度の生活を営む権利のような社会権については国家が保障義務を負っているのですが、日本国憲法25条2項の条文は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、すこし遠慮がちです。まして、自由権になると13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と、さらに遠慮がちになり、「国家は…保障する義務を負う」という韓国憲法とは対照的です。ちなみに、日本国憲法には「保護」という文言は2個しかなく、その一つは「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」なので、国家が主体になる「保護」は「通信の秘密の保護」だけです。これに対し現在の韓国憲法には「保護」の文言が15個あり、そのうち14個は国家を主体とするものです。「国家は災害を予防しその危険から国民を保護するため努力しなければならない」「国家は母性の保護のため努力しなければならない」「国家は中小企業を保護·育成しなければならない.」「国家は農水産物の需給均衡と流通構造の改善に努力し価格安定を図ることにより農・漁民の利益を保護する」等々の条文があります。

日本は明治以来国家によって基本的人権が侵害されてきた歴史があり、日本国憲法には自由権の保障のためには国家の介入を排除すべきだという発想が強いのに対し、日本の植民地となって韓国人の基本的人権を保護する国家を喪失した歴史をもつ韓国の憲法では国家は国民の基本的人権を積極的に保護すべきだという考え方が強いのでしょう。また、北の社会主義憲法と張り合っていたという歴史にもよるのかも知れません。いずれにせよ、国家と国民の関係についてのとらえ方が韓国と日本では少し異なるのです。

なお、決定では「すべての請求権」という包括的概念を使用した請求権協定を締結して被害者らの賠償請求権の実現を困難にしたという、韓国政府の先行行為からも作為義務を認めるべきだと述べています。また、被害者らに対する生活支援などを行っているから作為義務は尽くされているという韓国政府の主張については「加害者である日本国が過ちを認め法的責任を負うことと、わが政府が被害者に社会保障的な趣旨の金銭を提供することとは全く次元が異なる問題」であるとして排斥しました。

決定文の末尾に3人の裁判官の反対意見がありますが、これはこの「適法性の判断」に関するものです。このことからもこの部分が憲法裁判所においても微妙な判断であり、請求人が乗り越えなければならなかった最大の壁であったことが分かります。

先例との区別

ここからが本案に対する判断です。まず、本件とよく似た在日韓国人被徴用負傷者(いわゆる在日韓国人傷痍軍人、軍属)のケースとの相違点をていねいに説明しています。在日韓国人被徴用負傷者については、日本政府は援護法の戸籍条項(戸籍法の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しない。)により障害年給の支給を拒否し、韓国政府は在日韓国人の問題は請求権協定で妥結していないとして補償措置から除外しています。1990年代に東京地裁と大阪地裁で訴訟を提起していた原告らは、両国政府が補償を拒否しているのは在日韓国人被徴用者の補償請求権が請求権協定で妥結したのかについて日韓政府の意見が一致しないことに原因があるとして、請求権協定3条にもとづく仲裁回付により解釈の差異を解消するよう韓国政府に請願しました。しかし韓国政府がこれを拒否したため、このような不作為は違憲であることしての確認を求めて憲法訴願を請求しました。これに対して2000年に出された憲法裁判所の決定は、韓国政府に請求人らが望むような仲裁回付という特定の方法によって韓国と日本国間の紛争を解決しなければならない憲法に由来する具体的作為義務があり、請求人らがこのような公権力の行使を請求できるとは言えないとして却下したのです。このケースは不適法として却下されていますので、決定のこの部分は「適法性の判断」で述べるべきではないかとの疑問はありますが、それには深入りしません。憲法裁判所の説明によれば、在日韓国人被徴用負傷者の事件は、韓国政府は外交交渉を行っているものの、それが一向に進展しないことに業を煮やした請求人らが、「請求権協定3条2~4項の仲裁手続を行わない不作為は違憲である」ことの確認を求めたものです。それに対し本件では韓国政府は外交交渉も行おうとしていないので請求人は「請求権協定3条の解決手続(外交交渉または仲裁)を行わない不作為は違憲である」ことの確認を求めています。つまり前者の訴えが認められると韓国政府は仲裁手続という特定の行為を行う義務を負うことになり、本件の場合には「外交交渉を行い、必要に応じて仲裁手続に進む」義務を負うことになります。前者の場合には外交に関する政府の裁量を全く否定することになるが、本件の場合は政府の裁量がある程度みとめられるので、異なるケースであるというのが憲法裁判所の説明です。

本案に対する判断

本案に対する判断は、韓国政府の不作為が被害者らの基本的人権を侵害する違憲なものであったという問題についての判断です。しかし、韓国政府は不作為が基本的人権を侵害したことについては正面から争っていません。ただ、外交については政府に広い裁量が認められ、紛争解決手段の選択は国家が国益を考慮して外交的に判断する問題であり、具体的な外交措置をとる法的責任があるとは言えないと主張しています。これに対して決定では外交行為は広い裁量が認められる領域であることを認めつつ、外交行為も憲法上の基本的人権の保護義務に羈束(きそく)されると述べています。羈束とは一般には余り使わない言葉ですが、「しばられる」と言う意味で、「自由裁量」の反対の意味だと理解してください。

さらに、本件の場合に行政が請求権協定3条の手続を行わないこと(不作為)という選択をする裁量があるかどうかは,①侵害される基本的人権の重大性、②基本的人権侵害の切迫性、③基本的人権の救済可能性、④真正な国益に反するか、を総合的に考慮して判断すべきだと述べました。

そして、「侵害される基本的人権の重大性」については、国連の国際法律家委員会報告書、クマラスワミ報告書、マクドゥーガル報告書、アメリカ下院決議、山口地裁下関支部判決などを引用し、「根源的な人間としての尊厳と価値の侵害と直接関連がある」と述べました。「基本的人権侵害の切迫性」については、被害者が次々と死亡している現実の中で、「これ以上事件が遅滞した場合には、日本軍慰安婦被害者の賠償請求権を実現して歴史的正義をただし、侵害された人間の尊厳と価値を回復することは永遠に不可能になりかねない」と述べています。「基本的人権の救済可能性」については、救済が完全に保障されなくとも、その可能性があれば足りること、被害者らが請求権協定3条の手続による解決を望んでいることを指摘しました。そして「真正な国益に反するか」については「過去の歴史的事実認識の共有に向けた努力を通じて、日本政府をして被害者に対する法的責任を尽くさせてこそ、韓日両国及び両国民の相互理解と相互信頼が深まり、これを歴史的教訓にして再びこのような悲劇的状況が演出されないようにすることが真正な韓日関係の未来をうち固める方向であると同時に真正で重要な国益に合致する」として「外交関係に悪影響」という韓国政府の主張を否定したのです。

以上により、多数意見は、韓国政府には請求権協定3条による解決を行わないという裁量権はないとして、被害者らの請求を認める違憲確認決定をしました。

認容補充意見

チョ・テヒョン裁判官の認容補充意見は、外交交渉や仲裁手続によっても被害者の損害賠償請求権が実現する可能性は希薄であるとして、韓国政府による補償義務を強調しています。反対意見

3人の裁判官による反対意見は、被害者らに対する共感を表明しつつも、憲法と請求権協定が韓国政府に作為義務を負わせていると解釈することはできず、多数意見は権力分立を侵害するものだと主張しています。違憲決定の効果

憲法裁判所の決定に対しては上訴することができないので、この決定はこれで確定です。また、憲法裁判所法は「憲法裁判所が公権力の不行使に対する憲法訴願を認容する決定をしたときには被請求人は決定趣旨にしたがい、新しい処分をしなければならいない」と定めています。したがって、韓国政府は、請求権協定の解釈上の紛争を解決するために日本政府と外交交渉し、それで解決しない場合には請求権協定に定める仲裁手続を請求する義務を負ったことになります。もちろん、政府に対してこのような行為を強制する強制執行の方法があるわけではありませんが、憲法裁判所がこのような明確な内容の決定をしている以上、その実行を怠れば、韓国政府は韓国国内で重大な政治的責任を追及されることになります。場合によっては国会が外交通商部長官や大統領の弾劾を決議する理由にもなりかねません。韓国外交通商部は9月15日にこの問題についての政府間交渉の開催を日本政府に公式に求めました。

以上のように、この憲法裁判所決定は、韓国人女性を日本軍「慰安婦」とした日本の行為が違法であることを当然の前提として、韓国政府には日韓請求権協定でこの問題が解決されたのか否かについて日本と外交交渉や仲裁手続を行う義務があると認めたものです。直接被害者の救済を命じるものではありませんが、この十年近く膠着状態にあった日本軍「慰安婦」問題が再度流動化する契機にはなるはずです。韓国政府の要請に対して誠実に対応するように、日本政府に求めて行かなければなりません。